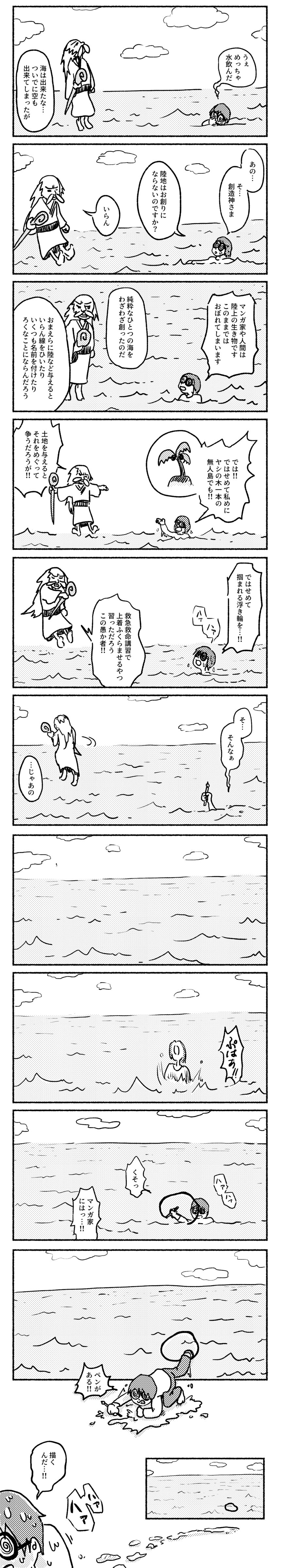

海という舞台

なまえのこと

漫画ナマエミョウジ文フィクショナガシン

近年地殻変動が次々と起こっている。自然の猛威を見せつけられる毎日である。先月26日に発生した岩手県大船渡市の山火事は、これほどの規模のものが国内で起こるとは、全く想像できなかった。鎮圧したのはよかった。被害に遭われた方々の鎮痛な気持ちは察するに余りある。火は地中に入り込み、根を伝って別の場所で燃え広がるという。「消しても消しても山奥に火がまだまだ見える」と消防士は語っていた。諦めず、延焼を食い止めようと、夜通し活動する人々をテレビで見て感銘を受けた。

地上からの消化活動、またはヘリコプターで水を汲み、延焼を食い止める。人の活動は、急斜面の山に分け入ることが可能であり、そのきめ細かさが重要であるが、ヘリを使っての消火などはもっとこう、ダイナミックにできたらと歯痒い思いがあったのは事実である。水を汲み→かけるという流れは基本的には正しいと思うが、他に方法があってもよさそうに思うのである。

関係ないかも知れないが、傘が、その誕生から基本デザインをほとんど変更していないのは奇妙なことである。雨が降っている→外を歩く→濡れる、という、この一連の流れを、傘をさすことによって回避する。傘をさす→外を歩く→濡れない、そんな人類ならではの状況を生み出したわけである。

傘の登場は、俺だけ左肩ビッショリというような個人差を生み出しもしたが、概ね、人類は傘を受け入れてきた。しかしながら、受け入れすぎと言わざるを得ない。なぜなら、手で持って→歩く、みたいなのは、その持っている方の手が塞がってしまうことを容認することになるからである。自由な行動が制限されているわけである。また、雨がやんだな、と思って畳んで歩行していると、持ち方によっては、階段をのぼっているときなどが特にそうなのだが、後方の人の目を刺す危険があるなど凶器としても優れた性能を保持してしまっており、野蛮な道具ともいえるのである。全面的に改良されるべきであるが、人は今なお、あの形状に依存している。不思議でならぬ。SF作品におけるバリアのようにシールドを形成し、常に雨を弾く、みたいなことは、思い切って実現してみてもいいのではないか。

もっとも、SF的に見えながらも未熟な技術のままでやってしまうと、公害の危険もある。中国的にヨウ化銀を撒くことで、人工的に雨を降らせる→周囲は晴れるという図式があり、降雨が期待できるとしても、ある種の毒性があることもわかっているわけだから、やめておいた方がいい。やるなら→毒素を→抜くというのが必要なプロセスである。

しかしながら、湖から水を汲む→かける、ということに甘んじていていいのかというと、サヘラントロプス・チャデンシスから数えれば700万年ほど我々は人類をやっているとされているわけで、さすがにその段階にいつまでもとどまっているのは、猛省すべきである。原発事故の際にも、メルトダウン→ヘリ→水を汲む→上からかけるという流れが踏襲された。陸上自衛隊第1ヘリコプター団の奮闘には感銘を受けたけれども、非常にもどかしいものを感じたのも事実である。今回の山火事の鎮圧は、3月5日に降り出した雨によって、最終的に導かれたという。

自然の、風や乾燥によって増した火の勢いが、人々を苦しめた。その同じ自然が雨を降らす。安堵をもたらしたが、多くの被害を残した。傘的人類では、もはや、毎年のようにやってくる大規模災害を避けきれないと思うのである。

埼玉県は八潮市の道路の陥没は、下水道管の老朽化によって破損して水が地中に染み出し、それによって空洞化したのが原因のようである。今年の1月に起こったこの事態も、先月の山火事同様、想像を絶する大規模なものであった。ここ数年寝っ転がってのんびりテレビを見ていられないのであり、ピョコンと正座せざるを得ない。

今回の災害は、自然の入り込む余地のない、人間の技術の問題でもあるが、下水道管の劣化によってそれがもたらされたわけである。50年が寿命のようであり、交換が必至であるものの、予算の都合でそれが追いつかない。実は国内のどこでも起こりうることであると解説されるのを聞くたび暗澹たる気持ちになった。今回の陥没被害は、自然による、50年という時間の力をまともに食らったものとも受け取ることが可能だろう。

奇跡の50歳という言葉を聞くことがあるが、そこには「とても50歳には見えない」という感嘆が込められている。女性に対して多く使われているようであり、問題も多い表現のはずだが、割とよく見かける。「奇跡の一本杉」や「三苫の一ミリ」のような、何か時間の偉大さに絡んだフレーズのように思われる。時間よとまれ、とは人間の永遠のテーマかもしれず、時間への過剰な畏怖が、我々にそんなフレーズの数々を消費させているのかもしれない。そういえば先日も後藤真希氏のことを「奇跡の39歳」と称える記事を目にしたばかりであった。

もっとも、〈奇跡の50歳〉と言われた人物であっても→歳はとるわけで→10年を経て→60歳になった時→〈奇跡の60歳〉になるのだろうか、という疑問が浮かぶ。もしなるのだとしたら、若干の違和感がなくもない。奇跡というのはそう何度も訪れるのか、と思うからである。

もっと言えば、奇跡の50歳時代に、「30代くらいに見えますね」と言われていたのが、奇跡の60歳になっても「30歳くらいですね」と言われるのか、どうか。言われる場合もあれば、言われない人もいるだろう。だが、奇跡の80歳となって、30歳くらいに見えたとしたら、それは、なんというか、やや、滑稽な気もしないではない。奇跡というのなら、しかし、それくらいのことをすべきではないか。90歳にして10歳に見えるとか、それくらいの心意気があってこその奇跡ではあるまいか。

もっとも、我々現代人は、かつての、例えば50年前の同年齢のようには歳を取れなくなった、とはよく言われることである。私は来年、磯野波平氏と同じ年齢(54)になるが、彼を毎週見ていると、言動を含むその振る舞いや好みの服装が、やや自分とは異なるように思えてならない。時代によって、相応の年齢の男性像というのがあるのだろうし、相対的な価値観である。「昔の方が正しい」わけではちっともない。「現代人は歳を取れない」という言い方も、そもそも何を基準にして「歳を取れない」と言っているのか、はっきりしない。要するに余計なお世話なのである。何歳に見えようが、また何歳であろうが、人に何か言われる筋合いはないのだ。

さて、何の話かというと、時間は止まらないという話をしていたのである。たぶんそうである。そうだとして、川の流れのようにとどまることを知らない時間の性質はよく知られている。昔、時間は「流れる」のではないという説を読んだことがあるが、確かに、その老哲学者が書いていたように、時間というのがいつも「流れる」という比喩で語られてしまうのは興味深い。しかしながら、下水道管の中を水は(汚水は)流れるのであり、今も流れているのであり、私はさっき流してきたばかりであって、流れ続けることによって劣化を生み出し、やがて破壊に至る。

流れれば流れるほど水道管が新品になる新素材でも開発されたらいいが、そんなことが実現するのは、もっとずっと、傘があのデザインでなくなるほどの、はるか未来のことだろう。人間は、しばらくは、不可逆な時間の「流れ」に流されながら、水道管の破裂と共に目の当たりにする運命にあるのであり、今回の埼玉の陥没はまさに「時間」そのものの流れの残酷性を突きつけたわけだ。

時間というのは自然と同じ成分で出来ていると分類することができる。自然に対してと同様に抗えない部分は大きいものの、対処療法的に、時間に対抗する方法はある。寿命が50年なら交換すればよいのである。豪雨によって排水がさらに過剰になれば、水道管の内部の圧力が増し、負担も増える。そしたらすぐに取り替える。同じ技術によって製造された水道管であっても、新しく交換するのは非常に大事なのだ。一握りの「奇跡の水道管」を羨望するわけにはいかない。

ところで、地球に50余年も住んでいると、「何か最近フェーズが変わったな」と感じてしまうことが多いのであるが、それは私だけではあるまい。冒頭の地殻変動のことであるが、自分が生きている間には嵐は来ないだろうと呑気に構えているわけにはいかない世界になっちゃってるぞというわけだ。環境破壊も進み、地球は沸騰時代に入ったとは、グテーレス国連事務総長の言葉である。

最近もニュースで、新しく海ができたと聞いた。アメリカ湾というらしい。不動産王とも呼ばれる第47代アメリカ合衆国大統領の発言だったように記憶するから確かにそのアメリカ湾は存在するのだろう。地殻変動は2月9日に起こったらしく、彼はその日を「アメリカ湾の日」と命名するに至ったらしいのである。

もっとも、地殻変動を待たずとも、アメリカ湾を誕生させる手がないわけではないこともすでに知られていることである。なぜなら、アメリカ合衆国はネーミングライツ誕生の地であることを我々はすでに了解しているからである。たとえば、金を支払うことで、メキシコ湾を「アメリカ湾」にする権利を50年間得る。そのような方法もあるわけである。その金は、壁の撤去や移民問題の解消へと役立てるなどの条件付きであれば両国ともに得るところは大きいだろう。

ネーミングライツは、名前の権利を、あくまで「貸す」ものであって、完全に譲渡するものではないのであり、前々回ですでに見たように、ロームシアターという京都の劇場の名前は50年という約束でそうなっている。京都市京セラ美術館も同様であり、50年後にはその名前ではなくなる可能性があるわけだ。更新も可能なのだから、そのままかもしれないが、ともあれ、そのように期間限定風に設定されているのがミソであり、更新の際には当然また金を取ることができるのである。元手がなくてもいい便利な商品がネーミングライツなのである。

「50年」とは、しかし、なかなかの長さであり、契約に関わった者は更新の際にはすでに死んでいるかもしれず、「京都市京セラ美術館」になってから生まれた者もいるのは当然である。なんだろう、この奇妙な名前は、と思うこともなく、すっかり馴染んで育った者にとっては、ごく自然な名前に見えるはずだ。2069年の更新の際、もし寿司で有名な京樽が命名権を取得した場合、京都市京樽美術館になるわけで、いささか混乱を招きかねないとは思う。もちろん私は楽しみにしているが。

海の名称というのは、一国家からのみ名付けられない難しさがある。なぜなら、海は、複数の島や大陸の地形と共有されているスペースのことだからである。そのため、常に微妙な感情を波立たせてしまう。我が国では「日本海」がそれである。

90年代初頭に韓国などがその呼称に疑義を呈したことから、日本側が反発したという経緯がある。ネットサーフィンをしているとこの件に関してにわかに詳しくなってしまうのだが、読んでいるとバカバカしい気にもなってくる。なぜなら、人類は海を挟み、地域に分かれて住み、異なる言語を話すことを選んだわけであり、そうなると、それぞれの場所から、違う言い方で同じ場所を指差し、名を呼ぶのは当然だからである。複数の「正式」な名前があるのは、青い海の地球に生存する以上、当たり前なのである。

例えば、韓国の地図には「日本海」と、昔からの言い方である「東海(トンへ)」が並置されて表記されている。その「東海」という呼称は中国では東シナ海を意味し、またその東シナ海という日本語は「シナ」という部分に微妙なニュアンスを生じさせている。

南シナ海に至っては、ベトナムはその一部を「北ナトゥナ海」とすると近年、発表した。その少し前にはフィリピンが南シナ海を「西フィリピン海」にする旨、表明している。双方に対し、中国が反発している。その中国は「東シナ海」の海底の地形に名前を付け始めた。南が北になり、西にもなりうるというのは、宇宙に浮かぶ球体としては完全に正しい。正しいのだが、ネットで記事を読んでいた時間を返してくれ。というのが率直な今の私の偽らざる気持ちである。

瀬戸内海を見ていると、ふと、巨大なタンカーが視界に入ってきて、その大きさに驚く。こんなのが浮かんでいるのか。浮力、恐るべし。そう思う。色も形も面白い。ビルが動くかのように、タンカーはゆっくり過ぎ去っていく。美しい光景である。ちょっと目を離した隙に、いつの間にかどこかへ行ってしまっている。それもいい。雲のようなさりげなさというか、見たからって何も得することもないのだが、心地いいのである。

もっとも、私がこれを書いている部屋の窓からそのような光景が見えるわけではない。ここからはイオンが見えるだけだ。書きながら浮かんだのは記憶の中の瀬戸内海である。神戸側からも、四国側からも見るのが私は好きである。船が見える。ただそれだけでほんの少し気持ちがたかぶるのは不思議である。実際に乗ると船酔いするのであるが、それでも好感を持ってしまうのはなんでだろうか。空高く、青空の中、小さく見える飛行機を眺める時の気持ちと似ているかもしれない。

私は津軽海峡を見たことはないが、その中央部分は公海だそうで、数年前のことであるが、ロシアと中国の艦隊が頼んでもないのに「合同パトロール」をした。コロナ禍だったため、自粛警察を少し思い出しもしたが、公海だから問題ないとはいうものの、当然のことながら国内から反発があり、そして当然そんな反発を招くことは先方は意図したものでもあったようだ。

そもそも我が国は津軽海峡を、領海としての条件が揃っているのにそうしてないのであり、知らなかったが、そういうのには「特定海域」という名称が付いているようである。

日本ではいくつか特定海域があると海上保安庁海洋情報部のホームページに書いてある。津軽海峡のほかは、利尻島、礼文島などのある宗谷海峡と、九州北部の対馬海峡、九州南部の大隈海峡である。領海法を制定し、上記の海峡に「公海」領域を設定した。1977年のことである。

なんでわざわざ特定海域という設定したのか。日本の領海として認められる範囲でもあるにもかかわらず、領海にしなかったのはどういうコンセプトなのか。その理由は、日米同盟にとって都合がよかったからであろうと言われている。私もそう考えている。我が国には非核三原則がある→核を持ち込めない→我が国は島国である→島々で構成されている→島々の間を海が埋めている→狭い領域は→海峡と呼ばれる→海上交通の要所である→その海峡が「公海」にできるんなら→核を積んだ船や潜水艦が通過しても→文句もでないだろう→出たとしても→公海であると→主張できる→そして→その海峡は→繰り返せば→海上交通の要であり→軍事的な重要性を帯びる→他国への威嚇効果も→かなりあるだろう→イエイ、ということを日米両政府が考えたわけである。

中国、ロシアといった大国への軍事的抑止力として、そのような「核の通路」を用意しておいたというわけだろう。男の子らしい、冷戦時代らしい考え方である。

しかし、今や、それを逆手にとって、中露の艦隊は、津軽海峡を通過し、4日ほどかけて南下し、鹿児島付近、大隈海峡も通過したわけだ。冷戦時代には考えられない行動である。中露は、「オレのターン!」と思ったに違いない。

領海法のコンセプトがもはや寿命が尽きているのは明らかであるが、1977年ならおよそ50年になる。下水道管と同じ寿命なのはややショッキングであるが、時間という重荷に耐えられるものは、この世のどこにもないということだろうか。母なる海といわれたり、海の男と呼ばれたり、海というのは人との関係の中で形容され、人類にとって欠かせぬ存在なのだから、部分的にせよ、そこを仕切る法律が好戦的なコンセプトに基づいていることに、私はうんざりしており、ばっかも~ん!と思うのであり、いいかげんそんなことはどこかよそでやってくれ、と思わざるを得ないのである。私は、やはり海という場所では、タンカーがゆっくりと航行すべきであると思うからだ。

しかし、残念ながら、覇権主義というのは、昔も今も、海を制するというのがモチベーションなのだろう。アメリカ合衆国がアポロ11号を着陸させて、静かの海に旗を立てたのも、やはり、海を制するという意気込みの表れなのだろうと思われる。

もっとも、月の海は、それが「海」と名付けられたのは、地球から望遠鏡で観察して暗く見えたからである。暗くて平たいところを「海」「入江」「湖」「沼」としたのは、ベルギー生まれ、17世紀の天文学者ラングレヌスである。彼が最初に月の地名に体系的に名前をつけたという。45歳の時に、300以上の地名を月面につけたのだが、せっかく命名したのに、彼の出版した月面図は発行部数が少なかったため、現在ではほとんど使われていない。他方、彼と同世代のイタリアの天文学者リチオリは、ラングレヌスに遅れること6年、月面図を発表した。こちらは発行部数が多かったため、300以上が今も使われている(『月のきほん』白尾元理/誠文堂新光社/2017)。

部数の差が、後世に与える影響に圧倒的な違いをもたらしているというのは、なんというべきか、ひとごとでないような、嫌な汗が出てくるのであるが、このリチオリがなかなかセンスのある奴と思えるのは、彼もまた、暗い部分を「海」などと呼んだが状態や天候を示す言葉と組み合わせたことである。「静かの海」というのは彼の命名である。

『月のきほん』にはいろいろ興味深いことが書いてあって、天体望遠鏡の性能が向上した18世紀には、観察者が勝手にどんどん名前をつけてしまい、1個のクレーターに3つも名前がついてしまうという事態が生じたという。その混乱は国際天文連盟の創設によって解決したとのことだが、3つ名前がつくというのは微笑ましい。地球で実現しないなら、月ではせめて、大いにたくさんの名前でひとつの場所が呼ばれてほしい、そう思うのは私だけではあるまい。

月にはチリオリという名のクレーターがある。コペルニクスというクレーターもある。宇宙飛行士の名のついたクレーターもある。科学や天文に情熱を注いだ人の名前が残されているのである。そもそも「クレーター」という名前をつけたのは、月を望遠鏡で観察していたガリレオで、コップやお椀を意味するギリシャ語でそう呼んだのであるが、そのガレリオ自身、月のクレーターの名前になっている(あまり目立たないらしいが)。

もちろん、ラングレヌスというクレーターもある。面白いのは、彼の考案したクレーターの名前は残らなかったわけだが、彼自身がクレーターの名前になってしまったことである。