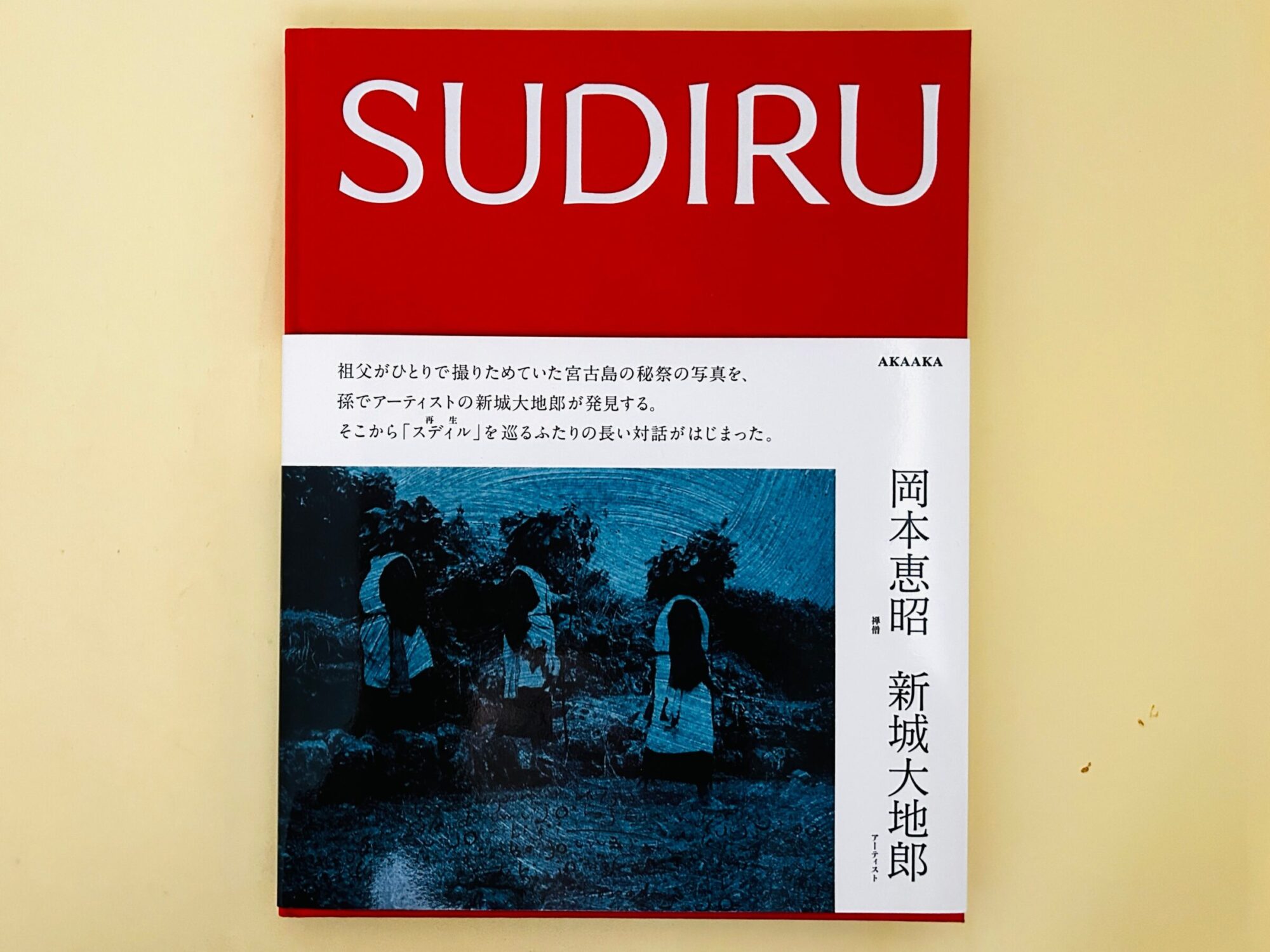

島村恭則×新城大地郎 『SUDIRU』刊行記念トーク

誠光社イベントレポート

新城:僕は宮古島に生まれまして、今も宮古島に住んでいます。

僕の祖父が岡本恵昭という人で、宮古島の400年続くお寺の住職をしていました。彼は住職をしながら宮古島の民俗学の研究をしてまして、民俗学者であり島の禅僧であったということで、幼少期からお坊さんという職業に憧れを持ちつつ育ってきたんです。

ただ彼は、宮古島の民俗学のことを調べ、研究していることを家族にも示すことがなかった。僕が大学時代にたまたま宮古島の集落を研究してるときに、よくおじいちゃんの名前が文献に出てきていて「なんだこれは」ということで、そこから宮古島の祭祀行事というか土着にあるまつりごとに興味を持っていくんです。

この本は祖父がお坊さんをする傍らに研究してきた宮古島の祭祀行事の記録を僕が発見したところからスタートしたプロジェクトです。祖父の書斎で写真を見たて、それにすごくエネルギーを感じました。

その当時僕は宮古島を出て建築をやってたんですけど、島を出てから島のことを知るっていう衝撃と、それから祭祀、僕が育った環境にこんなに美しい風景が残ってたんだっていう衝撃があった。それから取り憑かれるように宮古島の民俗学について調べるようになって、特に信仰っていうところを煮詰めてきました。

祖父はもちろん本を作ったりとか論文の発表はしていたんですけど、生々しい記録っていうものは表に出てきたことはなくて、古い本棚の中に眠っていた。宮古島の古い集落に残る住んでいる人々が真摯に神に祈るシーン、そういうことも写真が伝えてくれた。これは今の社会に向けての一つのメッセージになるだろうというか、僕自身がすごく衝撃を受けたので表に出したい、ということで本を作り出して、ようやく今年出たと。

この書籍に関しては、いわゆるアートブックというか。学術的な本というよりも、視覚的に訴えるものにしたいということで、主に写真をベースに構成しています。ただ内容がかなりディープなものではあるので、学術的な視点から島村先生に執筆していただいたという流れになります。

島村先生ご自身も実は僕が生まれる前に、祖父が主にフィールドワークの場所としていた宮古島の北の方にある、狩俣集落というところに一研究学生として来られていて、岡本恵昭と会っていたと。そんなご縁もあり、岡本恵昭のパーソナルなところも知っているし、宮古島のこともたくさん研究されているので、そういった流れで今日は来てくださっています。簡単な自己紹介ではありますが、本の経緯としてはそういうことです。

島村:この「SUDIRU」って、どういう意味かとかっていうのを今から深掘りしていくわけですけど、その前に少し前置きを。

私は民俗学者で、関西学院大学で民俗学を教えています。大学生の時にですね、卒業論文を沖縄でやろうと思ったんですね。沖縄の中でも沖縄本島から約300km南にある、宮古島に行きました。

宮古島の北の方にですね、狩俣という集落がありまして。小さい集落でですね、家の数は250軒、人口が900人くらいの小宇宙なんですね。で、その小宇宙の集落にはですね、白い服を着て神様を祀る女性たちがいまして、祀る時には山に籠るんですね。集落の背後に森がありまして、その森の中に入って飲まず食わずで五日間。それをですね、秋から冬にかけて合計五回をするんですね。これが90年代に一旦途絶えてしまっているんですが、私が行った頃にはまだありました。

そこに私が住み込みまして、大学四年生の時ですよ。調査をしていたんですが、現地宮古島に住んでそれを研究している人がいると。この人が岡本恵昭さんという人であって、本人は色々な文章を書いたり、それから色々な人が書いた宮古島の記事に岡本さんの写真が使われているわけですよ。これは一度会いに行かなければならないということで、祥雲寺というお寺に行きまして、色々お話を聞いてお世話になった。その当時岡本恵昭先生は、多分私が21歳だとしたら何歳くらいかな。

新城:50代ですかね。

島村:だからよく考えたら今の私と大体同じくらいだったかもしれない。岡本恵昭先生にお世話になって、それ以来繋がりがあったわけですが。そして先生が亡くなったのはいつですか?

新城:去年の六月に。本の制作途中で亡くなりました。

島村:なるほど。じゃあご存命の頃にはもうこの本を作ることにはなっていたんですね。

新城:そうですね。制作し始めてから、もちろん僕もわからないことが多いので、写真を撮った背景やそれぞれのシーンについておじいちゃんに聞きながら、本で調べるというよりは本人に直接聞いてメモをとっていった。まだ存命の頃に僕とおじいちゃんとで行った対談の記録もここに入っています。

島村:というわけでですね、昨年私のところへ新城さんから連絡が来まして。学術的にコメントするような文章をということで、この本の後ろの方に書いていますけれども。ということでこれはお祖父さんの写真なんですが、新城さんの作品についてご紹介をお願いします。

新城:本を作るにあたって、祖父のやってきた記録だけをまとめて発表するというアイデアもあったんですけど、そうするとどうしても専門的な内容になるということで。祖父は作家ではないのですが、僕は作品として見せたかったということがあります。

というのは、写真を芸術的な視点から見せることによって幅広く多くの方に見てもらえるチャンスが広がるんじゃないかということです。この本は赤々舎から出ているんですけど、赤々舎の姫野さんや、編集をしてくれた辻村さんに色々相談しながら、いわゆる学術的な資料集ではなくアートブックとして成立させたいと。

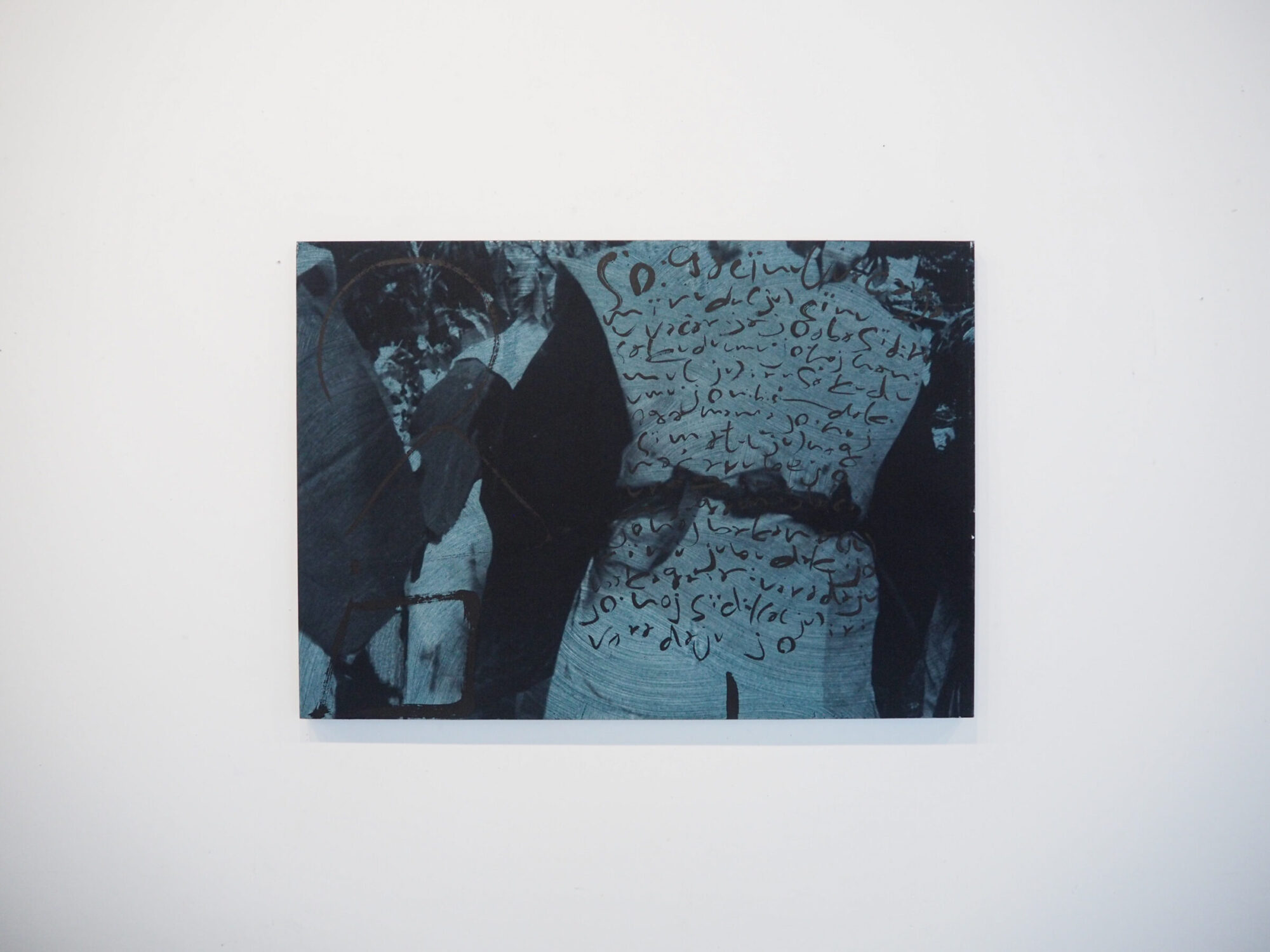

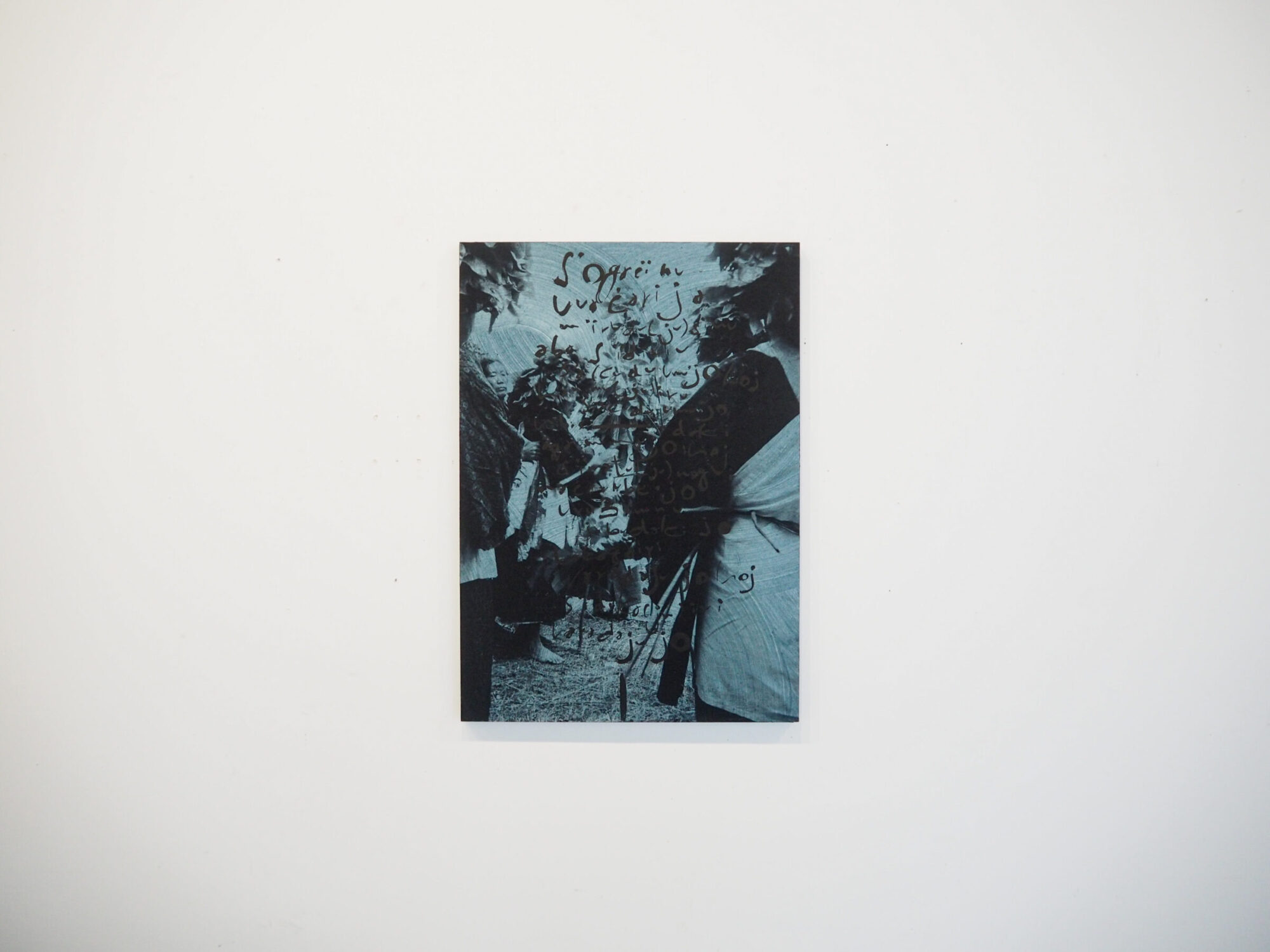

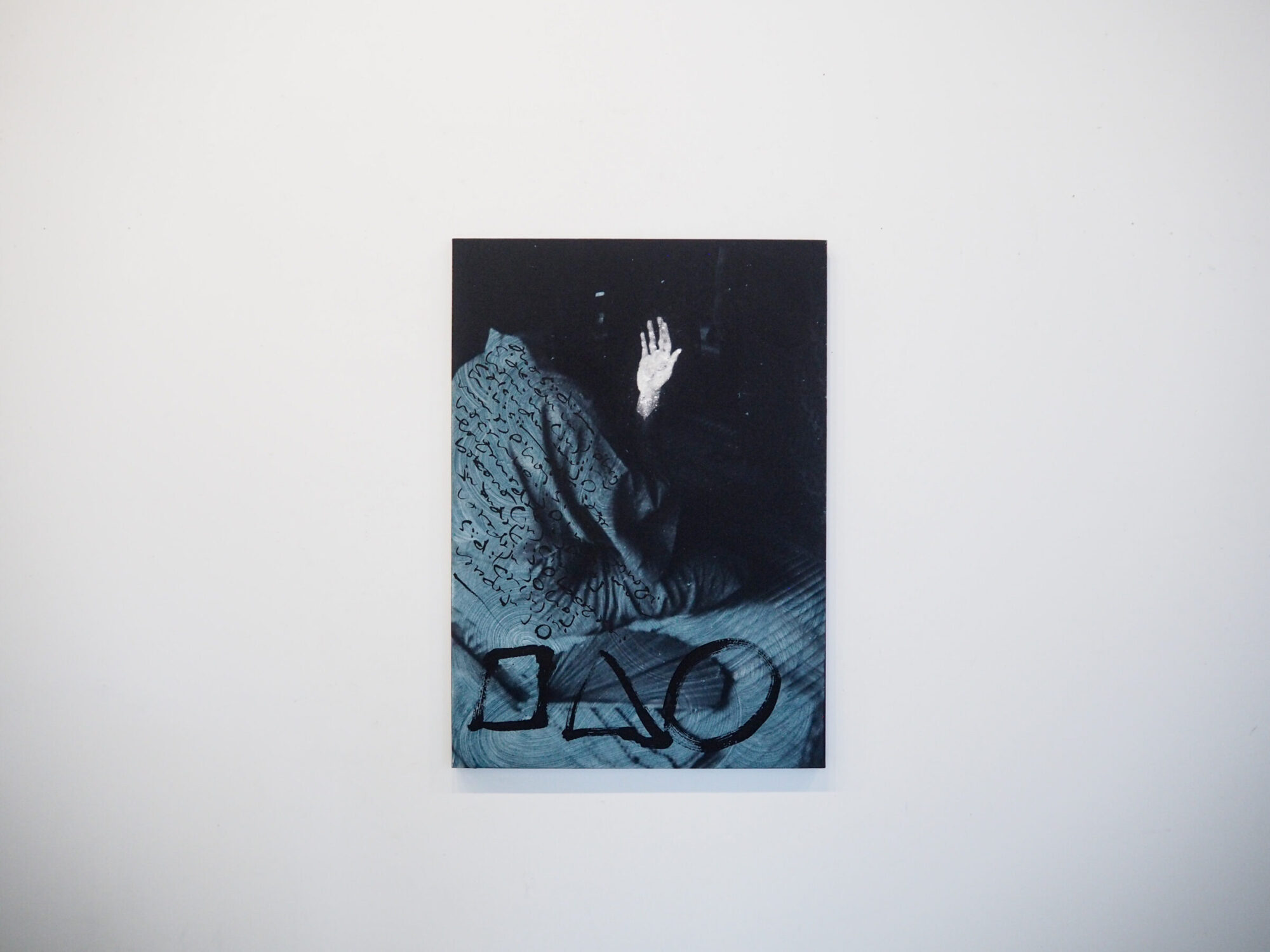

そうなったときに祖父が作家じゃないという点で、僕の存在や作品を踏まえながら見せることで多くの人に見てもらえるチャンスが生まれるんじゃないかということで、僕の作品も一緒に見られるような形になっています。この作品は祖父の写真の上に僕がペインティングをしたもので、2019年にそういったチャレンジをました。

Photo / Yuya Tamagawa

他には『SUDIRU』の出版にあたって書き下ろした宮古島の古い歌。僕は普段墨で表現を行っているんですけど、こういったものも一緒にまとめてます。祖父と孫という関係もそうですけれど、自分が作家として実際にやってきたこととおじいちゃんのやってきたことを組み合わせることによって幅広く広がってほしいなという気持ちを込めて、共著として一緒にまとめました。

島村:宮古島の町の真ん中にで新城さんが運営している「PALI GALLERY」っていうところがあるんですが、そこで去年の11月に展覧会をやっていたんですよ。

新城:写真の上に墨を重ねたものであったりとか、去年書き下ろしたものは祖父の写真の上に宮古島の伝統織物である宮古上布という藍染めを施した織りから着想して、写真を藍で染めた作品などあります。

「すでぃる」っていう言葉は「循環する」「再生する」「よみがえる」っていう輪廻転生を意味しているような宮古島の死生観や精神文化を象徴する言葉なんですけど、その内容が歌われている歌を藍染めした写真の上につらつらと書いたんです。

島村:写真はさっきも言ったように研究の視点で撮っているんですね。失われていく祭りとか神々の世界を記録しようとしている。それを新城さんが発見して、全く別の文脈、アートの文脈に乗せている。作られ方についても写真の上に、今説明されていた通りですよね。

この文字について質問なんですが、文字で何が書かれているかというと、神歌、つまり女性たちが神とコミュニケーションするために歌うんですね。元々は神がかった状態で、歌うんじゃなくて本人たちも無意識のうちに口から出る言葉がありまして、これにメロディーがついているので神歌というわけです。それを文字化しているものを書いていると。で、この文字はどういう文字なんでしょうか。

新城:これは1920年代初頭にロシアの言語学者であるニコライ・ネフスキーさんという方が、宮古島のアーグ、古謡のことをアーグっていうんですけど、宮古島の言語を研究しに来ていたそうなんです。で、ネフスキーノートという彼が島の中の集落を訪ねて記録したノートがあります。

当時は録音機能とかがないわけですから、島の人々の聞き取り調査をしながら彼が殴り書きをした、文字なんだけど音声記号、音の記録をしたわけですよね。ロシア人なので。その後彼は宮古島の言葉を喋れるようになったんですけど。

その殴り書きのネフスキーノートが今はしっかりと記録されて本になっているんです。違う国、違う文化を背景に持った人が、この小さい島に行って集落のおばあたちの歌を聴いて、何か思わないと記録しないわけですよね。感動したり美しいと思ったりとか。その衝動的な筆跡というのに僕は惹かれて、敢えて筆を取るっていうことをしたと。で、おじいちゃんが衝動的に写真を撮ったものと自分の行為を重ねたかったということもあって、ネフスキーノートを見ながら歌を記録しました。

Photo / Yuya Tamagawa

さっきアートの文脈から、というお話がありましたけど、彼は作家ではないからこそ、作家には撮れない写真を撮っていたっていうのがこの本に収められた写真の魅力であると思っています。

1970年代、一番古いのは68年のものがあるんですけれども、そこから74年までの記録があります。沖縄が戦後アメリカの統治下になって、県外の人が沖縄に来るときにはパスポートが必要になるみたいな、そういう日本だけど日本じゃなかった時代にあって。ただ先ほども言ったように祖父は宮古島の人だから宮古島の研究ができたと。その当時から写真を撮って記録していて、72年に日本に復帰して以降、たくさんの写真家であったり研究を行う民俗学者であったりとかが宮古に来て、祭りを研究したり写真を撮ったり絵を描いたりしてそれぞれの作品を発表していくわけですね。ただやっぱり写真の場合、かなり対象が特徴的なシーンであるというか、絵になるんですよね。みんなが画角を考えて撮ったりとか作為のある写真を発表していく中で、表現者ではなかった祖父は、目の前で行われているシーンに対して純粋に、衝動的に写真を撮っていたように思います。

だから彼の写真にはそのままの風景が残っている。いろんな沖縄のまつりごとを撮った写真家の作品も見ますけど、やっぱり彼らとは違う無作為な写真の魅力というか、研究者だからこそ撮れる写真だと思うんですよね。

彼はお寺のお坊さんだったので、神に対する信仰心みたいなものにも敏感だったし、本人はお葬式でお経を唱えるけど、集落に行くとお経ではない歌を唱えているおばあたちがいて、仏に対してではなくて自然に対する祈りをしていると。自らがやっている行為に対しての差異というか、そう言ったものを感じながら祭りに向き合っていたと思うので、彼のパーソナルな部分に目を向けると単なる記録写真ではないなというのが見える。

祭りもないし、時代も変わっている。そんな中で僕はアーティストとして活動しているので、ニコライ・ネフスキーの記録したノートなり、おじいちゃんのノートなり、その衝動的な、文字は書けないけど音は書けるみたいな、そうやって書いていた時代を想像しながら自らも筆を走らせることで共存したかった。そういう思いで今回作品を描きました。

記録/口伝の話

島村:フィールドノートっていうのはね、現地で記録する。やっぱり手で書くんですよ。普通の使われ方としては、ネフスキーさんでも誰の場合でも、活字になっていくための手段でしかないんですよね。でも、対象と出会った時の本人の感情っていうのは絶対に出てくるわけですよ。それは研究の世界では捨てられちゃうので、それがこういう形で着目されて、アートの世界に入っていくっていうのはなるほどなと思いましたね。

新城:現代だからこそ僕がそこに敏感かもしれないですね。膨大な情報の中に今はこう生きていて、嘘か本当かもわからない活字に流されてしまわないように生きようとするわけですけれど。その中で文字の記録が持っている温度というか色気というか、そういったものに僕は惹かれるので。それはやっぱり自分の祖父がやってきたこともそうだし、ただ本棚にしまっておくべきものではないっていうような、そういう突き動かされたものはあったと思います。

島村:文字の持つ身体性と言いますか、そんなエピソードが一つあります。

人類学とか民俗学のフィールドノートというのは基本手書きなんですよ。それでもスマホでやることもできなくはないんですよね。ある大学院生、かなり優秀な学生だったんだけど、博士課程の途中で挫折してしまったんです。その先生が言っていて、なるほどな、と思ったのは、世代が世代、とはいえまだ30代前半だろうけども、最初からフィールドワークをして現地に行って記録するときに、全部スマホで記録していたっていうんですよ。デジタル情報に直で行っちゃうんですよね。それは情報を処理する上では確かに便利ではあるんだけれども、やっぱりフィールドワークって五感で対峙する全身性、つまり身体性みたいなものがある。

アートじゃなくて学術研究であったとしても、問いとか論点みたいなものって生身の人間としての対象との対峙の中から出てくるんで、それが手書きのノートとかに宿るんですよ、やっぱり。

それがデジタル化すると平板になっちゃって、構築できなかったんじゃないかって。そう言ってました。ただ、むしろ生まれた時からそういう手書きの身体性っていうものが実感できない人にとっては、そっちの方がぎこちなくなっちゃうのかなとは思います。

ただ今のところ、まだそっちの方に振り切ってはいないかなと。だって小学生だってさすがに…いや、もうiPadとかでやってるのかな。だけど、紙っていうものに手で書くっていう、その部分はアートは当然そうでしょうけれども、研究のところにもそういう身体性って本当はあるんですよ。そこはあんまり論じられてないんですが、そこでネフスキーさんのノートが、こういう形で作品になったのは面白いですね。

Photo / Yuya Tamagawa

新城:そうですね。祖父も晩年体は動かなかったけど、脳は常に新しい情報を得ようとする気持ちはすごくあって。当時の彼のノートを持っていって、病床でおじいちゃんに見せると、ペンを握るんですよ。要は常にアップデートしてるわけですよね。だから何十年前に自分が書いたメモに書き足すんですよ。

ただ、悪かったなと思っているのは、「これは貴重だから、おじいちゃん別の紙に書いて」って。僕はそう言うんですけど、おじいちゃんにとってはそんなの関係ないから。自分が何十年前に記録したノートにも赤いペンでバッテンしてこう書いたり、常に動いている。書き直すってことは、当時の祖父の間違いというか、エラーを正す行為だから、そのままにしておきたくないっていう気持ちがあったと思うんですよね。本当にずっと書き足してて、その書き足したノートも今回は物撮りして本に入れてますけども、常に同じ紙の上で情報が積層されていくっていうか。今は削除してまたタイピングしたら元通りになるというか、そういう機械性も利便性で言うと良いところはあると思うんですけど。特に民俗学とか、人間の営みを研究する上ではする側もそれなりに温度を示すほうが説得力や強度は増すんだろうなと。おじいちゃんが常にノートをアップデートしていたのを見ると、熱を感じましたね。

島村:今言っていた、記録せずに継承していたっていうのはどういうことかというと、膨大な量の神歌をですね、文字に書かずに覚えていくんですね。

選ばれるっていうのはどういうことかっていうと、40代くらいになると「神役になれ」っていうことで、先輩の神役たちが夜になると家を訪れてくるんですね。選び方としてはくじ引きとか色々な方法があるんだけど、「あなたはもう選ばれました」と。それはつまり神に選ばれましたということで、そうなっちゃうともう10年間とかそのぐらい拘束されちゃうんですよね。年間に何回も祭り事がありますしね。それに何よりも唱え言とか神歌を自分も歌ったり唱えられるようにならなきゃいけないから、覚えないといけないんですよ。これがすごいことで、昔の人たちは一言一句違わないといけないってことはないんでしょうけど。実際に比較するとね、微妙に細かいところが違ったりしてて、それはそれで面白いんですよ。そこに個性が現れていたりするんだけども。

沖縄だけでなく、アイヌのユーカラとかもそうなんですよ。みんなそういう形で覚えていったと。そういうことになりますね。それで、その神歌っていうのは、そこに美しさを感じることができるような…さっき「アヤグ」、「アーグ」って言葉をさっき新城さんが使っていたけども、その神歌の中に「アーグ」っていうジャンルみたいなものがある。

これは宮古の言葉なんですけども、実は日本語の「あやご」が元だと言われていて。「綾」っていう言葉があるじゃないですか、美しいって意味の。それが語源だと言われていて、多分そうだと思います。芸術作品を作ろうとしているわけじゃなくて、結果それが当事者の人にとっても美しいものだと思われていると。そういうわけで、新城さんによって実現したことは、学術研究の産物とアートが見事に交差したというか、融合したんですね。

過去にはなかなかなかったことなんですが、不思議なことにこの10年くらいの間で「アートの民俗学的転回」みたいなそういう言い方が出てきた。秋田公立美術大学で教えている福住廉さんっていう人がね、そういうことを言っていて。たとえば、アーティスト・イン・レジデンスとか、今みんなやるようになってるでしょ。接近してきているんです。

新城:そうですね。自らのルーツや根源を探りたくなる時代なのかな、というのは思いますね。僕自身がそうなんですけど、これだけ広がってる世界の中で、どこでも行けるしどこでも情報を得られる時代だからこそ、画一的な情報に左右されない場所っていうのは結局自分の足元しかないというか。僕は結構ラッキーで、宮古島という特徴的な場所がルーツなので、探れば探るほどたくさん興味が湧いてくるんです。本当は誰であっても、出身がどこであろうと、そうだと思うんですね。

【すでる/タイトルの話】

島村:その宮古島の非常に象徴的な言葉に「すでぃる」って言葉があって、これがタイトルになっているんですけれども。ちょっとその「すでぃる」の話をしてみましょう。

沖縄についての本の中には、ひらがなで「すでる」って書いてあることが多いんですよ。この本の制作途中で新城さんからメールが来ましてね、タイトルは「すでる」がいいのか「すでぃる」がいいのかっていう。「すでる」は通用はしてるけど、やっぱり宮古では「すでぃる」かなと思いつつ。結果どうなってたかっていうと「すでぃる」になっていた。そもそも「すでぃる」とは何なのか、「すでぃる」になった理由は?

新城:2022年にPALI GALLERYというギャラリーを宮古島に作ったんですけれど。そのこけら落としとなる展覧会として、岡本恵昭の写真をプリントして額縁に入れて展示したのが始まりです。タイトルを決める中で、もちろん当時はおじいちゃんも生きていたので、話をしながら。その会話の中で出た言葉の中に「すでる」というものがあって、じゃあ「すでる」にしようと。

蘇りや生まれ変わり、再生していく循環していくっていう言葉は、今の宮古島にとってもわかりやすく、かつ重要な言葉だと思うこともあるので。というのは、宮古島は観光リゾート地として開発が進められていて、どんどんどんどん景観が変わってしまって。その中で島に住んでる人々もその根源すら追えないような状態になってきていると。ただ精神的なところは微かに残っているような気もしていて、それは御嶽信仰っていう、神社やお寺とも違う土着の信仰がまだ残っていたりとか、先祖を本当に大事にしているところに感じて。その中で、魂とか精神的なものは失われないなっていう希望を込めて。精神っていうのは、どんどんどんどん紡がれていっているものなので、それを体現した言葉が「すでる」なのかなって。

このおじいちゃんの本棚に隠れてた写真を、今僕が手の先で見ているのも、やっぱり「すでる」ということなのかなと。自分とおじいちゃんの中でのストーリーもあって、循環というか、蘇ってくる。おじいちゃんが撮ったものが、消えることなく僕に蘇らせてくれてるっていうようなことが、まさに「すでる」だなと。だから展覧会のタイトルを本のタイトルにも引き継ごうということで、「SUDIRU」にしました。

島村:ここにいる人は多分宮古島の人はいないと思うんですけれどね、あるいは沖縄の人いるかわかんないけど。まあ本土の人とします。

私たちも実は日常的に「すでる」って使っています。どういうことかって言いますと、「育つ」って言いますよね。それから「巣立つ」とも言いますよね。「巣立つ」「育つ」「すでる」は全部同じ言葉なんです。「育つ」は「育」っていう漢字を使っていて、育っている、成長するみたいに思ってますが、あれは「そだつ」という言葉に「育」っていう中国語を当て字しただけです。

ところが我々は「育つ」っていう漢字のイメージでいきますので、もう「そだつ」は「育」っていうイメージで頭の中で固定されていますけど、それを一旦忘れてみましょう。「そだつ」は「そだつ」だと思ってみる。

それから「巣立つ」もこれ実は、動物の巣とか鳥の巣から立つ、そこから出ていくという、当て字をしてます。巣から出るから「巣立つ」だっていうのは、後からつけた漢字が先にあったかのように私たちは錯覚してるんであって、「巣立つ」も当て字なんです。なぜかって言ったら、「すだつ」と「そだつ」がなんとなく同じ言葉だっていうのは分かるでしょ。それぞれに別の字を当ててるじゃないですか。そのどっちが正しいのかって言ったら、どっちも正しくなくて、漢字を当てただけなんです。じゃあ別の真実の漢字はあるんですかって言ったら、漢字はないんですよ。

つまり無文字社会であった時の、一番古い日本語なんですよ。「そだつ」って。その「そだつ」「すだつ」「すでる」っていうのは、同じ言葉なんですね。じゃあ意味はなんなのかっていうと、たとえば「すでる」は再生する、もしくは生まれる意味です。

「そだつ」はまさに生育するとかね。それから「すだつ」は巣から出るとか、そんな風に私たちはバラバラにしちゃうんですよ。あるいは定義してしまう。でもそうではなくて、そういったものの全てに共通するような、それが「そだつ」「すだつ」「すでる」なんですね。それはその中のある一面は再生するであり、生まれるであり、それでもなんかとりあえずひとつ意味をいうならば、まあ「生まれる」みたいな感じなのかな。

新城:よみがえるっていう意味が強いですかね。「雛が孵る」といいますよね。そういう意味はあるだろうなと。ただ、単なる宮古島という言葉ってだけでは言い切れないところがあるんですかね。

島村:そうそう。こういう時にまた柳田國男を使っちゃうんだけど、柳田國男が言ってます。「育つ」と「すでる」は語源的に同じです、って。恐らくそれは当たってるんですよ。宮古島の場合はものすごくそれが生活の中に根付いているっていうところが大事なんでです。先ほどの話のように、この作品によって岡本恵昭さんがまさに「すでる」状態になりましたしね。

面白い話がありまして、新城さんにもうすぐお子さんが生まれるんです。宮古島を訪れたときに、エコー写真を見せてもらったんですね。その時、新城さんも、宮古の人たちも、「ここの頭のところがおじいちゃんに似てる」って言う。それくらいならこの辺りでも言わなくはないかもしれないけれど、宮古には確固たる再生信仰みたいなのがあるんですよ。本当にリアルな「すでる」をね、みんなが普通に言っちゃうところが面白い。

新城:「すでる」の話でおじいちゃんが存命の時に話してたエピソードがあります。たとえばあるお家のおじいちゃんが亡くなりましたと。で、その次にそのお家の孫が産まれましたって時に、家のおばあは「おじいが帰ってきたね」って決まり文句のように言うんですって。

おじいちゃんが亡くなった一ヶ月後に、僕のパートナーにおじいちゃんが多分「すでって」再来週くらいに誕生する予定なんです。自らの身にも起こってることなんです。エコー写真とかもやっぱりこう、亡くなる前のおじいちゃんの頭そっくりだし、それを違和感なくおばあちゃんもおじいちゃんの仏壇の隣にエコー写真を置いている。それは本当に信仰心というか、宗教とかとはまた違う自然の中の生命の摂理というか。純粋にそれが染み付いているなあっていうのを、身をもって感じています。

島村:本当に面白いんですよ。遠くに行かないっていうか、あの世に行くとかじゃないんですよね。循環してる感じが強いんですよね。

新城:日本的、東洋的な思想を体現してるんじゃないですかね。禅的なところもある気がするし、西洋のいわゆる二元的な宗教とは全然違う。こういう話を西洋の人がどうキャッチするのかなっていうのはなかなか興味深い話ではあります。おじいちゃんも言ってしまえば宗教者ではあったので、禅の人ではあるんですけど、最終的に「神は神棚にはいない、そばにいる」って話をしてたのは、拝むものでもあるけど一緒に生きてるっていう感覚がやっぱり大事なのかなと。それを最後に示してくれましたね。

島村:沖縄の仏教っていうのは禅宗がすごく多いんですよね。琉球王国自体が仏教を取り入れたのが禅宗だったんです。そこから宮古とか八重山にお寺がまたできていく。

ただね、もう少し古い時代では熊野信仰や真言宗が入っているんですね。沖縄の首里ではないところに、ちょっと仏教遺跡っぽいのがあるんですよ。そういうところは真言宗だと。熊野信仰、つまり修験道や真言宗が南下してきたっていう歴史があります。

岡本恵昭先生は禅宗のお坊さんだから、再生信仰でよかったのですが、これが浄土真宗のお坊さんだったらどうなっていたでしょうね。浄土真宗は「南無阿弥陀仏」の六文字を唱えたらあなたも極楽浄土に行けますよみたいなことですよね。西方極楽浄土ってどこにあるかっていうと、「西の方ですよ」みたいな。死んだらそこに行っちゃって、もう帰ってきません、という教えです。

宮古島の場合は、全く違って、再生しちゃうというのがすごいところです。民俗学でも言われているけど、一番プリミティブなのはやっぱり再生だと。その次は、死者が近くの山とかにいるという考え方。最後に仏教が来て、死者は極楽浄土という遠いところに行くということになった。そういう中で、宮古島っていうのは再生信仰。そして、それに限らず、宮古島にはいろいろなプリミティブなものがたくさんあるので、多くの研究者が注目したんだと思います。

ところで、岡本先生が撮影した写真。他の人が撮影できなかったところを岡本恵昭先生だからこそ撮れたっていうのはありますよね。ただ、この本の写真も結構ギリギリのラインで、森の中の写真は一枚もないんですよ。写真が駄目どころか入れないので。森に入れる人たちは神役の女性たちだけなので、未だに中がどうなってるかわからないんです。私も狩俣にいたときにも、もちろん入っては駄目だって言われました。調査でいろいろな写真はたくさん撮りましたが、森の写真はもちろん1枚もありません。そして、それ以外については私もそれなりに撮影したのですが、岡本先生のような神役たちに接近したり、祭りに近づいたりした写真は撮れてないんですよ。なかなか近づけない。撮ってはいけないようなオーラがある。それが岡本恵昭先生の場合は、もうちょっと許されていた面があるので、ギリギリまでは撮れてたってことですね。

新城:はじめは石を投げられてたとは聞きましたね。いくら地元の人でも、祖父はお坊さんだったので。お坊さんは職業柄、人のお葬式に行くわけですよね。お葬式っていうのは不幸の場所ではあるから、祭りを司るおばあたちはお坊さん自体を穢れとするわけですね。だから集落の祈りを捧げる場所には一番そぐわない人がいると毛嫌いされた。それでも通い詰めて、そのうち受け入れてくれるようになったと言ってましたね。そもそもは撮れないというか男子禁制だし、集落の人たちも入ったことない場所なんですよね。普段は家で旦那さんにこき使われてるおばあも、その週だけは神様になるから、旦那さんですら顔を見れない存在になる。

島村:男の人たちはまた別の建物に集まって、神役である女性たちを拝むんですよ。なぜかというと、女性たちが神を祀るからなんだけど。女性たちは、森の中で神がかっているんですよ。森の中で何が行われてるかっていうとね、まず断食を続けて、ある種のトランス状態になるんですよね。そこに神が降りてくるんだと思うんです。頭に草を冠にしたものをつけているんですけど、これがもう神の姿そのものなんですね。そのまま森の中から集落に降りてきて、降りてきたところを拝む。ちなみにこの冠は蔓のようなものを周りに巻いてるんだけど、これは蛇のとぐろを巻いている形だと言われています。だから蛇の神様が降りてきちゃってる状態ですよね。それが狩俣のウヤガン祭りです。

新城:役割があるんですよね。神がかったおばあたちがいつ戻るのかっていうのも色々で。彼女たちはずっとトランス状態で歌って踊り続けるんですけど、夜中に篭り小屋から飛び出して行くんですけど、それで崖から落ちて亡くなった人たちもいたみたいで。その時はおばあたちの家族が何時に飛び出してくるからってそれまで隠れてて、いざ飛び出してきたら捕まえる。その後おばあたちは失神するんですよ。失神っていうのは神を失うって書く。本当にそれを体現するかのように、極限まで神に近づいて祈りを捧げて。でも次の日には何事もなかったように白湯を飲んでるっていう。そういうことがあるんですよね。

死生観の話

島村:結構不思議なことが起こりますよね。あんまり話すと話題がずれちゃうから多くは言いませんが、話が全部繋がってくるんですよ。

新城:はい、本当に色々。まさに「すでる」というか。

島村:お坊さんがお葬式やってる関係で穢れと見做されるから、お祭りでは避けられてたと仰いましたけど、それがどういうことかっていうと。極端なこと言うと、宮古島はお墓がなかったんです。偉い人のはありましたけど、一般庶民、特に狩俣の場合は、昭和四十年代に沖縄本島みたいなコンクリート製のお墓が作られるようになるんですが、それまでは崖の洞窟に死体を放り投げて終わりだったんです。顧みないんですね。十年とか経つと、肉体が腐って最後は骨だけが残るんだけど、もう誰の骨かわからないんですよ。

沖縄っていうのは祖先祭祀が盛んですよということになっていますけども、あれは沖縄本島で琉球王朝が儒教的に祖先を大事にしましょうね、もっと言えば王様を大事にしましょうねってことなんだけど、要するに支配のためのイデオロギーを作っていたんです。

じゃあ宮古島はどうかというと、その影響をあまり受けていないから、祖先っていうものに対する想像力が殆どなかった。沖縄本島はもう系図があって、三百年前に誰々がいてっていう風に権威付けがあったんだけど、宮古でそういうことを言うのはごく一部の豪族の末裔くらいだったんですね。そうじゃない人にとっては、先祖意識みたいなものは殆どない。

それでどういう死生観だったのかっていうと、これが再生なんですよ。つまり先祖になってるとかじゃなくて、生まれ変わっちゃうっていう。そういう話なんです。そうするとね、じゃあ死者ってどうなるかというと、魂だけが肉体から抜けて、魂は別に穢れていないので再生すると。で、死体は顧みないので、腐っていく。そういう考え方なんですね。

新城:見えないものを非常に大切にしますよね。見えてるものだけが全てじゃないというか。おばあちゃんに、転んだときは石を拾ってきなさいって言われてたんです。自分の魂がびっくりして抜けちゃうから、ちゃんと戻せって。そういう、体はそのままにあるけど、魂だけは抜けていくものだっていう考え方は根底にあると思いますね。

島村:そうそう。だから、肉体が腐ったとしても魂は抜けるから魂は綺麗なままなんですよ。私も狩俣にいたとき、シャーマンの弟子入りみたいなことしてたんだけど、同じような経験がありました。

お客さんが来て、なんか調子が悪いから見てって言うんです。そしたら私の師匠であるところのそのシャーマンが「最近びっくりしたことなかったか?」って言うわけ。そしたら、「ありました。一週間くらい前にバイクで転んで、びっくりしました」と。びっくりしたんです。我々も「たまげる」って言うでしょ、魂が消えるから。「たまげる」ってそういうことなんですよ。それで、そのバイクで転んだ場所に一緒に行って、石をそこで三つ拾って持ち帰りまして。それを洗って水の中に入れて、それを飲むわけ。そしたら魂がまた入るんですよ。じゃあ魂っていくつあるんですかっていうと、七つあるんですよ。落ちたのは三つだから死んでないでしょってそのシャーマンは言ってました。全部落ちたら死ぬんだよと。

それを聞いて何となく腑に落ちたのが、本土でも人が死ぬ前兆として、カラス鳴きが悪いなんて言うでしょ。あと犬が遠吠えしたりね。それがどういうことかっていうと、人が死ぬ時、七つのうちちょっとずつ抜けてくっていうんですね。つまり弱っていくっていうこと。それで最後の一つが抜けたら本当に死んじゃうと。だからカラスや犬が見てるのは、人が死ぬ前に少しずつ抜けていく魂の方なんですよ。宮古の話はそういうことを考えるヒントになる。

新城:そうですね、本当にそういう考え方が生活に根付いていて。元気がない人っていうのも、宮古のおばあちゃんたちは「魂を落としてきたね」ってすぐ分かるんですって。それで「何かあった?」って聞いてくれる。

島村:宮古島ってそういうコスモロジー、いわば世界観があるんですよね。今は断片化してるかもしれないけど、魂があって、何々があって、ってそういう繋がりの中を生きている。

新城:宮古島のサイズ感というか、限定的な小さい島だっていうこともあると思いますね。自然の災害も多いし政治的な圧もあって、変化とともに生きている島なので。そういう変わりゆく状況の中だからこそ、あるがままを生きることができるのかもしれません。

島村:沖縄本島と全然違うと言ってもいいくらいです。石垣島の方がまだ沖縄本島に近いんですよ。首里王府によって政治犯が島流しにされてたでしょ、だから沖縄本島の文化があるんだけど、宮古はそのまんま。

だから沖縄県とは言ってるけども、宮古島は沖縄本島とは異質と言っていい文化なんですね。で、宮古の人は沖縄本島に行くときに「沖縄に行く」って言うんですよ。面白いのは、宮古って言葉自体もいろいろな説明があるんだけども、「この世」って意味なんですよね?

新城:「現世」を意味する言葉で、ミャークって言いますね。「今」ということです。島の構造として珊瑚礁が隆起してできた島なので、元々は海底にあって、それが偶々島として生まれて人が住み着いたと思うと、ロマンチックなものがあると思いますね。山が無いということも、上に対する信仰がないことに繋がってくるのかなと。視覚的に開けていて平べったい土地であることが、潜在的な共に生きているという感覚になっているところがあると思います。僕も本土の方に来てびっくりしたんですが、本当に景色が違う。なので、まだ宮古に来られたことがない方がいたら、是非この本と一緒に来てほしいですね。

(2025年4月12日開催のトークイベントの内容を一部抜粋、テキスト化)